Auteur/autrice : Gabriel Viry

Comme chaque année, Le Ministère de la Santé et de la Prévention, Santé publique France et l’Assurance maladie mettent en oeuvre le Mois sans tabac, un défi national encourageant les fumeurs à s’abstenir de fumer pendant 30 jours, en novembre. Rejoignez les 96 762 inscrits qui suivent le mouvement…

Pour vous inscrire, cliquez ici.

Inscrivez-vous dès maintenant sur le site de l’opération pour accéder à des conseils et des outils précieux pour vous aider à relever ce défi.

Ce que vous pouvez obtenir

- Consultation gratuite avec un professionnel de l’arrêt du tabac.

- Kit gratuit d’arrêt du tabac, comprenant un programme de 40 jours avec des conseils quotidiens et des outils de suivi.

- Communauté d’entraide sur les réseaux sociaux (Facebook, X, Instagram) pour partager vos expériences.

Téléchargez aussi l’application Tabac info service pour un programme d’accompagnement personnalisé, incluant des conseils de tabacologues et des mini-jeux.

Les bienfaits de l’arrêt du tabac

Arrêter de fumer pendant 30 jours multiplie par 5 vos chances d’arrêter définitivement. Les premiers effets bénéfiques apparaissent dès les premiers jours :

- 24 heures après la dernière cigarette : élimination du monoxyde de carbone, amélioration de la respiration.

- En quelques jours : retour du goût et de l’odorat, augmentation de l’énergie.

À long terme, après un an sans tabac, le risque d’infarctus diminue de moitié et celui de cancer du poumon également.

Depuis sa création, l’opération Mois sans Tabac, lancée par Santé publique France, a déjà mobilisé près de 1,2 million de participants. Ne manquez pas cette opportunité de changer votre vie !

Auteur/autrice : Gabriel Viry

Hugo Terpereau, interne en psychiatrIe, Président de l’Association Lilloise de l’Internat et du Post-internat en Psychiatrie (Ali2P), répond à nos questions…

Pouvez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Hugo Terpereau, j’ai 26 ans et je suis actuellement interne en 4ème semestre de psychiatrie.

Cette année, j’ai le plaisir de tenir le rôle de président et VP Partenariat de l’Association Lilloise de l’Internat et du Post-internat en Psychiatrie (Ali2P) pour l’année 2023-2024.

Pouvez-vous nous présenter brièvement l’Association ? Quels sont ses principaux objectifs et valeurs ?

Le but de l’association est de favoriser la cohésion, la formation et la représentation des internes mais aussi des PH en psychiatrie à Lille. Pour ce faire, l’association propose des événements à la fois festifs mais aussi pédagogiques, par exemple en traitant de thématiques touchant la psychiatrie au bar avec des intervenants de façon officieuse (nos “café psy”). Elle met en lien les internes avec les différents dispositifs de formations (FST, options, DU) et les représente lors de commissions officielles.

Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre le bureau de l’ALI2P ?

L’associatif m’a toujours intéressé, dès l’externat (années d’études avant de devenir interne), j’ai tenu plusieurs rôles à la CEMR (Corporation des Etudiants en Médecine de Reims) et j’y ai passé de très bons moments, noué de très belles amitiés, que je garde encore plusieurs années après. J’aime toucher à tout et m’investir dans une association permet de canaliser cette énergie. Quand est venu le moment de choisir ma ville d’internat, une amie a pu me promouvoir l’Ali2P avec ces multiples projets, je ne pouvais pas refuser.

Combien de membres compte actuellement l’ALI2P, et pourriez-vous nous donner une répartition approximative par types de statuts (internes, externes, praticiens hospitaliers, etc.) ?

L’association compte 15 membres, répartis en différents pôles, le pôle Evénementiel & Culture, tête de flèche de l’association, le pôle chargé de la Communication et des infographies qui nous offre une belle visibilité cette année, le pôle chargé de la Représentation dont la mission est de protéger les internes et de faire valoir leurs voix et enfin le pôle Post-internat qui fait le lien avec les plus anciennes promotions, voire les PH. L’association est majoritairement composée d’internes, mais le Pôle Post-internat est composé d’une jeune cheffe.

Quels sont les événements à venir auxquels l’ANJMIR participe ou qu’elle organise ?

L’Ali2P organise des évènements mensuels : des Afterworks, des Café psy (débat informel autour d’une thématique relevant de la psychiatrie au bar), des Ciné psy (débat informel autour d’un film évoquant une question, une pathologie psychiatrique). En Mars nous avons pu organiser un Afterwork, et un Café psy autour de l’éco-anxiété, en juin nous avons traité des violences conjugales…. D’autres thèmes très intéressants sont à venir pour les mois prochains : transidentité, soins palliatifs en psychiatrie…

Pourriez-vous nous en dire plus sur le partenariat entre l’Association des Praticiens Hospitaliers et Assimilés (APPA) et l’ALI2P ? Comment ce partenariat bénéficie-t-il à vos membres et à la communauté médicale en général ?

Le partenariat avec l’APPA est récent, mais l’Ali2P souhaitait pouvoir faciliter l’accès à la Prévoyance et à la Santé de ses adhérents. Il est naturel dans ce cas de se tourner vers l’APPA qui semble par son fonctionnement orienté pour les praticiens par les praticiens adapté à nos problématiques tout le long de notre pratique. Le partenariat nous permet d’offrir à nos adhérents des offres de Prévention et de Protection, ainsi qu’une sensibilisation aux risques psychosociaux grâce à sa plateforme “Coup de Blouse” déjà bien fournie en contenu intéressant.

Quelle est la présence de l’ALI2P sur les réseaux sociaux ? Comment utilisez-vous ces plateformes pour interagir avec vos membres et promouvoir vos activités ?

L’Ali2P est, grâce à notre équipe de Com’ de choc bien présente depuis ce début de mandat, que ce soit sur Facebook via la page de l’association ou notre page Instagram (@ali2psy). Ces plateformes nous sont utiles pour relayer les informations importantes, que ce soit dans le cadre de la formation des internes, dans le cadre des stages ou, bien sûr, de nos événements.

Quels sont les principaux enjeux auxquels l’ALI2P est confrontée, notamment en lien avec son partenariat avec l’APPA ? Comment travaillez-vous ensemble pour relever ces défis et renforcer la profession médicale ?

Malheureusement, la santé des internes qu’elle soit physique ou psychique n’est pas infaillible. Accidents domestiques et professionnels, burn-out, anxiété… Je pense qu’on a une culture “médicale” qui peut parfois être problématique, notamment en ce sens que nous sommes conditionnés à écouter l’autre avant de nous écouter nous-mêmes. Or, pour être un soignant prêt à aider, il ne faut pas que nous souffrions nous-mêmes. Il s’agit globalement de la notion de risques psychosociaux et de Prévoyance qui fait qu’un tel partenariat a un sens.

« Je pense qu’on a une culture médicale » qui peut parfois être problématique, notamment en ce sens que nous sommes conditionnés à écouter l’autre avant de nous écouter nous-mêmes. Or, pour être un soignant prêt à aider, il ne faut pas que nous souffrions nous-mêmes… »

Comment les membres de l’ALI2P peuvent-ils s’impliquer davantage dans les activités de l’association et contribuer à ses objectifs ?

Je pense que ses membres se donnent déjà à fond pour proposer à nos adhérents des services toujours plus variés et qualitatifs. Je serais content que l’on continue sur cette lancée toute l’année 😊.

Y a-t-il des projets ou des initiatives spécifiques que vous aimeriez partager avec notre public pour illustrer l’engagement de l’ALI2P?

Un des projets relativement récents de l’Ali2P est de développer un Podcast sur la chaîne YouTube de l’association @ALI2P : Psy’nterview. Ce podcast a pour but de promouvoir dans un premier temps la formation de l’internat en psychiatrie, exemple la pédopsychiatrie, l’addictologie, le master, et dans un second temps nous aimerions ouvrir nos sujets autour de la pratique de la psychiatrie, pourquoi pas interviewer des intervenants de tous les jours comme les travailleurs sociaux, des infirmiers spécialisés, etc… ou encore discuter de sujets comme la transculturalité qui gagnent en importance dans notre pratique. N’hésitez d’ailleurs pas à passer sur YouTube !

Comment les personnes intéressées peuvent-elles rejoindre ou soutenir l’ALI2P ? Quels sont les avantages de devenir membre de votre association ?

Tout simplement en participant à nos événements, le but de l’association est de créer de l’échange, on est toujours content de pouvoir partager quelque chose, que ce soit professionnel ou pas ! Ensuite, notre VP Podcast ainsi que l’animatrice de celui-ci seraient ravies de vous voir écouter le fruit de leur travail, n’hésitez pas à laisser un commentaire et à leur dire que vous appréciez leur investissement.

Auteur/autrice : Gabriel Viry

En 2024, suite à la réforme des retraites, l’APPA s’est associée à l’initiative du SPH et de plusieurs partenaires pour éditer un guide pratique et complet sur « la retraite du praticien hospitalier ».

Différentes générations se côtoient au sein de l’hôpital n’ayant pas les mêmes aspirations ou parcours d’exercice professionnel et de carrière. Ces générations se voient catégorisées en classes d’âge à qui sont attribuées des caractéristiques résultant des circonstances sociales et culturelles ayant marqué la première étape de leur vie. D’autres facteurs interviennent comme l’émergence de nouvelles tendances au sein de la société. Les expériences de vie influencent les comportements et les valeurs des générations. Céline Marty, professeure agrégée et chercheuse en philosophie du travail, s’interroge sur la centralité du travail dans nos vies et à rebours de cette réforme des retraites qui prévoit de travailler davantage, elle se penche sur les aspirations à « ralentir » exprimées par une partie de la jeunesse.

Que vous apparteniez à la génération des baby-boomers, des X,Y,Z ou même l’Alpha, cette réforme des retraites mise en œuvre le 1er septembre 2023 vous concerne tous. Elle a modifié l’âge de départ à la retraite des affiliés nés à compter du 1er septembre 1961 et la durée de cotisation nécessaire pour obtenir une pension à taux plein.

Le système de retraite est structuré autour de plusieurs composantes de régimes obligatoires visant à améliorer les droits :

- La retraite de base par répartition dans le cadre du régime général.

- La retraite complémentaire des salariés du secteur privé AGIRC et l’ARRCO, et pour les hospitaliers l’IRCANTEC (Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’État et des Collectivités locales).

En plus de ces régimes obligatoires, une retraite dite « surcomplémentaire » permet à certains retraités de compléter leurs revenus au travers de dispositifs facultatifs proposés par certaines entreprises.

Pour les actifs libéraux

La retraite de base dépend de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). La retraite complémentaire des professions médicales est gérée par 5 sections professionnelles de la CNAVPL, organisées par métier. Les règles spécifiques de fonctionnement du régime complémentaire des médecins sont définies par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF). Il existe enfin des produits d’épargne retraite individuels comme le plan d’épargne retraite populaire (PERP), les dispositifs Madelin, etc. Ces dispositifs fonctionnent par capitalisation.

Comment sera calculée la retraite quand on a cotisé à plusieurs régimes de retraite ?

Si vous avez cotisé à plusieurs régimes de retraite au cours de votre vie professionnelle, vous serez pluri pensionné. Dans ce cas, toutes les caisses de retraite (de base et complémentaires) auxquelles vous avez cotisé vous verseront une pension dont le montant varie en fonction des modes de calcul fixés par chacune d’elles.

Le montant total de votre retraite sera déterminé en additionnant le montant de vos différentes pensions.

Dans votre compte retraite sur le site info-retraite, vous pouvez effectuer une estimation du montant de vos retraites:

Auteur/autrice : Gabriel Viry

L’APPA a été à vos côtés durant votre internat, vous permettant d’accéder à une protection sociale de qualité à un moindre coût, par l’intermédiaire des contrats en complémentaire santé et/ou en prévoyance. La fin de votre internat vous amène à choisir votre projet professionnel, en pesant les avantages et les inconvénients de l’exercice hospitalier par rapport à l’exercice libéral.

Vous pouvez contacter directement nos équipes dédiées, qui pourront vous renseigner et vous accompagner dans vos nouvelles fonctions, tout en vous présentant l’ensemble des solutions santé et prévoyance de l’APPA !

appa@besse.fr – 01 75 44 95 15

Quelle que soit votre décision, l’APPA restera à vos côtés pour vous accompagner, vous permettant ainsi de vous consacrer sereinement à votre carrière et à votre vie personnelle, sans craindre une perte de revenus en cas d’arrêt de travail.

En ayant fait confiance aux contrats de l’APPA dès votre internat, vous bénéficiez d’un avantage exclusif : vous pouvez mettre à jour votre contrat de prévoyance SANS nouvelle sélection médicale, que ce soit dans le cadre de votre carrière hospitalière ou libérale.

Afin de poursuivre son engagement auprès des jeunes médecins en début de carrière hospitalière, l’APPA a récemment mis en place de nouveaux contrats santé et prévoyance offrant plus de modularité, tout en s’adaptant au niveau de revenus d’un jeune médecin. Ces nouvelles offres vous sont exclusivement destinées à l’issue de votre internat et lors du début de votre carrière hospitalière.

Il est en effet fondamental de se prémunir d’un risque d’arrêt de travail et de se protéger contre les conséquences financières qui en découlent. Votre rémunération, qui comprend votre traitement hospitalier, vos primes et indemnités, ainsi que vos gardes et astreintes, n’est pas ou peu maintenue en cas d’arrêt de travail.

Auteur/autrice : Gabriel Viry

Un mois d’engagement pour la lutte contre le cancer du sein

Pour plus d’information, consulter ce lien

Au-delà de la prévention, Octobre Rose est un véritable mouvement solidaire. Partout, des initiatives fleurissent : marches, courses, conférences, ainsi que des événements culturels ou sportifs. Tous partagent un même objectif : soutenir les femmes touchées par le cancer du sein et financer des projets de recherche pour améliorer les traitements. Le célèbre ruban rose, symbole de la campagne, rappelle l’importance de cette cause tout au long du mois d’octobre.

Si la campagne s’adresse principalement aux femmes, elle concerne aussi l’entourage, car ensemble, il est possible de briser les tabous et d’encourager la mobilisation. En participant aux événements ou en relayant les messages, chacun peut jouer un rôle actif dans cette lutte. Octobre Rose, c’est bien plus qu’une campagne de prévention : c’est un mois d’engagement collectif pour soutenir la recherche, les patientes et leur famille.

Pour celles qui souhaitent se faire dépister, plusieurs options sont disponibles :

- Le dépistage est accessible dans les centres de radiologie, les hôpitaux et via les médecins généralistes ou gynécologues qui peuvent orienter vers une mammographie.

- Des campagnes de dépistage gratuit sont également proposées pour les femmes de 50 à 74 ans, dans le cadre du programme national de dépistage organisé.

Il est conseillé de consulter régulièrement son médecin pour évaluer la nécessité d’un dépistage, notamment en fonction des antécédents familiaux.

Dépistage des cancers : des modalités simplifiées et dématérialisées

L’Assurance Maladie simplifie en 2024 le dépistage des cancers du sein, du col de l’utérus et colorectal. Les invitations et relances sont désormais accessibles via le compte Ameli. Le dépistage du cancer du sein concerne les femmes de 50 à 74 ans, celui du col de l’utérus, les femmes de 25 à 65 ans, et celui du cancer colorectal, les personnes de 50 à 74 ans.

Ces examens sont pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie pour une détection précoce et une meilleure prise en charge.

Auteur/autrice : Gabriel Viry

Dr Bertrand Lavoisy, psychiatre hospitalier à l’EPSM Lille-Métropole, à Armentières (59).

Pour en savoir sur les correspondants locaux de l’APPA, découvrez notre page dédiée

Praticien en psychiatrie au sein de l’EPSM Lille-Métropole, à Armentières (59), Dr Bertrand Lavoisy a toujours eu la fibre associative et syndicale au service de ses confrères. Correspondant local de l’APPA dans les Hauts-de-France, il nous raconte son rôle dans l’information et l’accompagnement des (futurs) praticiens…

Pouvez-vous nous raconter votre parcours?

J’ai quelques heures de vol derrière moi, si j’ose dire, puisque j’ai connu le début du concours de praticien hospitalier en 1985. Je suis donc psychiatre hospitalier depuis l’origine du statut. Aujourd’hui, j’arrive en fin de contrat de praticien titulaire puisque je vais embrayer sur un statut de praticien contractuel, en cumul emploi retraite.

Vous avez toujours eu engagement associatif important en parallèle de votre activité médicale…

Oui, toujours, notamment pour aider les futurs confères à la préparation du concours. Il faut se remettre dans le contexte de l’époque : le statut de praticien était très demandé ! A l’échelle nationale, toutes spécialités confondues, il y avait jusqu’à 600 candidats chaque année pour une centaine de postes. Aujourd’hui, c’est l’inverse : il n’y a plus de concours et on a de plus en plus de mal à orienter les nouvelles générations vers la psychiatrie à l’hôpital qui n’est pas dans une situation très enviable.

Bref, en effet, je me suis toujours engagé au service de ma discipline et des nouvelles générations de médecins. J’ai été Président des internes puis, une fois en poste, j’ai monté, avec d’autres praticiens, les conférences de la Madeleine destinées à la préparation du concours dans la région. Le Nord-Pas-de-Calais est connu pour sa fibre associative mais c’est un territoire qui a toujours manqué de psychiatres (encore plus que d’autres)…

Je me suis également engagé au sein du Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux, depuis une vingtaine d’années, dont je suis encore membre du bureau, occupant les fonctions de secrétaire et de conseiller à la communication.

Pourquoi avez-vous adhéré à l’APPA?

Ça fait aussi un moment, je me souviens y avoir été sensibilisé de façon indirecte, à un moment où on avait des collègues qui avaient des soucis de santé, mais avec un très faible niveau d’information sur les risques et les éventuelles pertes de revenus liées au statut. J’ai commencé à m’y intéresser sérieusement et j’ai réalisé que personne n’était vraiment au courant. C’était un peu chacun de son côté, chacun dans son coin… Il y avait peu d’intérêt sur ces sujets sauf quand il y avait un problème, avec le risque immense de s’y pencher bien trop tard !

C’est dans cette même optique que vous êtes devenu « correspondant local » il y a trois ans ?

Oui, en réalité, je le suis, depuis longtemps, de manière informelle. À chaque fois que les internes arrivent à Armentières, je les contacte pour leur parler de leur poste et de tout ce qui accompagne leur cursus, notamment sur le plan de la couverture santé. Deux fois par an, je prenais contact avec l’APPA pour obtenir des goodies et des supports d’information. Et lorsque Dr Marc Bétrémieux, que je connais depuis longtemps, a pris des fonctions au sein de l’Association, je me suis engagé un peu plus « formellement ».

Quel est votre rôle au quotidien?

Pour ainsi dire, c’est toujours le même : informer, orienter les internes et les médecins de l’hôpital, répondre à leurs questions et préoccupations sur la santé et sur la prévoyance. S’il y a un souci médical, quelles sont les conséquences en termes de salaire ? Comment sont-ils couverts ? Que propose l’APPA, concrètement, notamment par rapport aux concurrents? De nombreux internes prennent leur première mutuelle par l’intermédiaire du bouche à oreille, mais je leur dis toujours : quand vous voulez acheter une voiture, vous ne dites pas « on m’a parlé de cette voiture et donc je vais l’acheter ! » Vous allez voir le modèle, vous demandez combien elle consomme et comment elle marche… C’est un peu pareil pour la couverture santé : il faut se renseigner, comprendre, décrypter, comparer les offres et les garanties…

« Quand vous voulez acheter une voiture, vous ne dites pas « on m’a parlé de cette voiture et donc je vais l’acheter ! » Vous allez voir le modèle, vous demandez combien elle consomme et comment elle marche… C’est un peu pareil pour la couverture santé : il faut se renseigner, comprendre, décrypter, comparer les offres et les garanties…«

Est-ce que les questions et les préoccupations évoluent?

Il y a toujours les questionnements sur les statuts, le travail et, de plus en plus, sur l’environnement de travail, c’est-à-dire tout ce qui permet de l’exercer en bonne santé et le plus longtemps possible. Les nouvelles générations sont beaucoup plus soucieuses de leur bien-être, de leur qualité de vie au-delà du travail, et c’est tant mieux ! Le revers de la médaille, c’est qu’on a aussi perdu une sorte de tolérance sur les contraintes de l’activité à l’hôpital, où il y a forcément des gardes et des rythmes différents que dans le privé…

Le sujet des retraites est-il saillant, même pour les jeunes générations?

Oui, cela fait partie des questions qui reviennent régulièrement. Les jeunes ont besoin de savoir là où ils vont, car c’est aussi lié aux évolutions potentielles de statuts, à l’exercice à l’hôpital ou en libéral, etc. On peut trouver beaucoup d’information par soi-même, sur Internet, mais pour moi c’est la même chose que pour le reste : l’humain reste fondamental pour apporter une information qualifiée, adaptée aux besoins et aux questions de chacun. Sur le sujet des retraites, par exemple, le SPH a édité un guide pratique qui est très demandé car il est vraiment pertinent pour répondre aux questions très concrètes des praticiens.

Pour finir, que diriez-vous à un adhérent de l’APPA qui serait intéressé par la mission de correspondant local?

Je dirais tout simplement que c’est une démarche qui doit s’inscrire dans un souci de l’autre, dans le partage de préoccupations communes sur l’exercice du travail, le bien être, la qualité de vie au sens large. C’est le sens même de la notion de mutuelle, comme un bien partagé au service de chacun. Quand on voit les préoccupations des nouvelles générations sur le travail, toutes activités confondues, je trouve que ce rôle et ces questions sont très actuelles…

« C’est une démarche qui doit s’inscrire dans un souci de l’autre, dans le partage de préoccupations communes sur l’exercice du travail, le bien être, la qualité de vie au sens large. C’est le sens même de la notion de mutuelle, comme un bien partagé au service de chacun. »

Auteur/autrice : Gabriel Viry

Tous droits réservés

Benoît Campion au 1 500 mètres

Âgé de 26 ans, Benoît Campion a été champion du monde universitaire du 1500 mètres en 2023 : une médaille qui vient récompenser des années d’investissement et d’efforts pour mener de front ses études et sa vie d’athlète de haut niveau.

Étudiant en 6ème année de médecine à l’ Université de Bretagne Occidentale, il a mis en pause ses études pour se consacrer pleinement aux entrainements et stages intensifs en vue d’une qualification aux JO de Paris. Après deux années passées en sport universitaire à Springfield aux États-Unis puis deux années à Toulouse, il est rentré dans sa ville natale à Brest pour parfaire se préparation.

Au meeting Nikaïa à Nice, en juin, il bat son record personnel (3’34’31) mais n’atteint malheureusement pas les minimas pour assurer sa place lors de la compétition olympique du 1500 mètres. Il a eu cependant la chance de porter la flamme olympique le 7 juin, lors de son passage à Brest, et on espère le revoir très bientôt avec un nouvel objectif : les JO 2028 à Los Angeles.

Tous droits réservés

Margot Chevrier au saut à la perche

Six fois championne de France du saut à la perche, Margot Chevrier est également étudiante en 5ème année de médecine à l’Université de Nice. Depuis toute petite, elle souhaite travailler dans le domaine de la santé, tout en étant déterminée à faire cohabiter son avenir professionnel avec sa pratique sportive de haut niveau.

Stimulée par le challenge et le dépassement de soi, elle a bénéficié d’un emploi du temps aménagé afin de se préparer aux JO 2024 dans les meilleures conditions.

Malheureusement, la jeune étudiante s’est lourdement blessée à la cheville, en mars dernier, lors de son essai à 4,65m dans le cadre du championnat du monde d’athlétisme en salle. Victime d’une fracture ouverte, elle a tenté de se rétablir au plus vite pour assurer sa participation aux Jeux de Paris. Mais il lui a manqué sans doute quelques semaines pour réussir le test de compétitivité demandé par la Fédération Française d’Athlétisme… Une déception qui n’entachera sans doute pas sa forte détermination pour les prochains rendez-vous !

Yann Schrub en cross-country

Sacré champion d’Europe de cross-country en 2023, le lorrain Yann Schrub, âgé de 28 ans, partage sa vie entre l’athlétisme de haut niveau et sa formation en médecine. En pleine préparation des JO 2024, il vient récemment de valider sa thèse sur « l’impact de l’anémie ferriprive chez les coureurs de tous niveaux ».

Des années d’efforts et de sacrifices qui témoignent d’une détermination sans faille de l’athlète qui bénéficie depuis 2022, à l’issue de sa 8ème année d’étude, d’une période de césure pour se consacrer pleinement à sa préparation olympique.

Les efforts ont payé puisque le jeune médecin s’est qualifié pour courir le 10 000 mètres et le 5 000 mètres à Paris. Pour la suite, Yann Schrub a bien l’intention de contribuer à la science médicale et au bien être des sportifs en se spécialisant en médecine du sport tout en continuant le cross à haut niveau. En attendant, cap sur l’objectif 2024 : malgré une défaillance qui l’a contraint à abandonner la course du 10 000 mètres, rendez-vous mercredi pour les séries du 5 000 !

Maxime Valet en escrime à fauteuil

Maxime Valet, 37 ans, a pratiqué l’escrime pendant 15 ans avant un grave accident, en 2009, qui l’a rendu paraplégique. Il se bat alors pour poursuivre son sport en fauteuil et devient para-athlète de haut niveau. En 2016, aux Jeux de Rio , il remporte deux médailles au fleuret, en individuel et en équipe, puis une autre médaille de bronze, en équipe, lors des JO de Tokyo (2021) ?? .

Quand il n’est pas à l’entraînement ou en compétition, Maxime exerce en tant que médecin du sport, à Toulouse, notamment auprès de l’équipe de France féminine de Rugby. Il pratique l’escrime le soir avec toujours l’ambition de porter ses deux passions au plus haut niveau. Le para-athlète s’est ainsi qualifié pour les Jeux de Paris où il vient de remporter une nouvelle médaille de bronze en équipe

Tous droits réservés

Auteur/autrice : Gabriel Viry

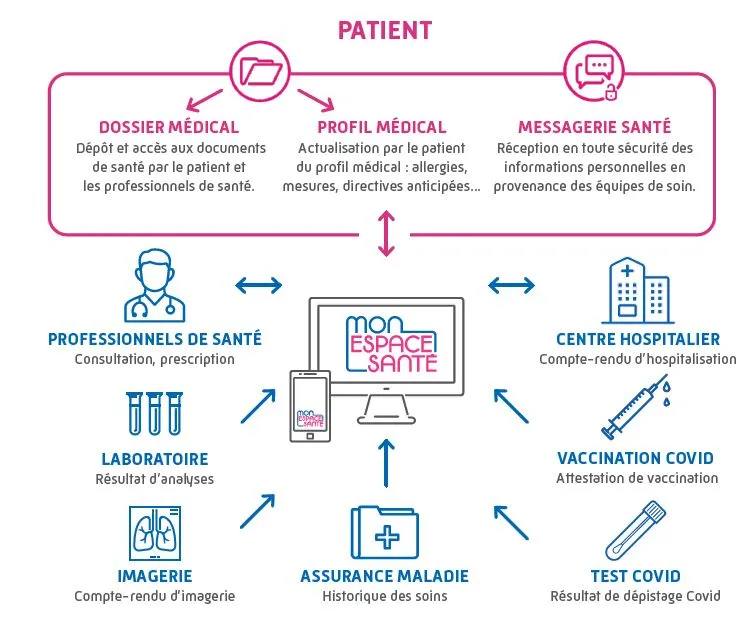

Mon espace santé est une plateforme numérique sécurisée, lancée par l’Assurance maladie et le Ministère de la Santé, permettant de gérer ses informations médicales en ligne.

La plateforme propose de nouvelles fonctionnalités :

Messages de prévention personnalisés :

- En fonction de votre profil sur le carnet de santé en ligne.

- Explication de la raison des messages.

- Possibilité de désactiver cette option sans justification.

Agenda médical :

- Affichage des rendez-vous importants pour la santé, disponible depuis avril 2024.

- Inclus :

- Vaccinations obligatoires et recommandées.

- 20 examens obligatoires pour les enfants jusqu’à 16 ans.

- Examens bucco-dentaires offerts aux enfants, adolescents, et jeunes adultes.

- Examens bucco-dentaires annuels pour adultes.

- Bilans de prévention à des âges clés (18, 45, 60, 70 ans).

- Prochains ajouts : dépistages organisés des cancers.

L’agenda permet également de suivre les examens recommandés pour les enfants et de recevoir des notifications de rappel.

Autres fonctionnalités de la plateforme :

- Profil médical détaillant traitements en cours et antécédents médicaux.

- Dossier médical partagé pour stocker et accéder à des documents médicaux.

- Messagerie sécurisée pour des communications confidentielles avec les professionnels de santé.

- Option de transmission des ordonnances à la pharmacie pour une préparation anticipée des médicaments.

Rappel : Utilisation d’un code confidentiel pour la première connexion, valable 6 semaines. En cas de perte ou d’expiration du code, un nouveau peut être demandé. Il est possible de clôturer son compte à tout moment.

Auteur/autrice : Gabriel Viry

Marion Giry, interne en médecine intensive – réanimation au CHU de Rouen, répond à nos questions

Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis Marion Giry, Docteur en Médecine intensive – Réanimation au CHU de Rouen et présidente de l’ANJMIR depuis juin 2022.

Pouvez-vous nous présenter brièvement l’Association Nationale des Jeunes Médecins Intensivistes – Réanimateurs (ANJMIR) ? Quels sont ses principaux objectifs et valeurs ?

L’ANJMIR est une association créée en 2017 regroupant tous les médecins exerçant la réanimation, au cours de leur formation initiale et jusqu’à 5 ans après la fin de celle-ci (jeunes MIR).

Ses principaux objectifs sont les suivants :

- Rassembler les jeunes MIR autour d’événements divers

- Diffuser des informations utiles aux jeunes MIR par divers moyens

- Veiller à la défense des droits et intérêts moraux, tant collectifs qu’individuels, des jeunes MIR et les représenter

- Concourir à la bonne formation des jeunes MIR

- Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des jeunes MIR

- Contribuer par tous les moyens à la promotion de la Médecine Intensive – Réanimation.

Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre le bureau de l’ANJMIR ?

J’ai décidé de rejoindre l’ANJMIR afin d’aider les jeunes MIR à s’épanouir dans leur spécialité et pour participer à mon échelle au développement de la spécialité.

Combien de membres compte actuellement l’ANJMIR, et pourriez-vous nous donner une répartition approximative par types de statuts (internes, externes, praticiens hospitaliers, etc.) ?

L’ANJMIR compte environ 550 membres, 450 internes issus du DESMIR et 100 assistants/chefs de clinique/praticiens hospitaliers.

Quels sont les événements à venir auxquels l’ANJMIR participe ou qu’elle organise ?

L’ANJMIR a organisé au mois de mars 2024 les premières journées jeunes MIR (JJMIRs) à destination de l’ensemble des adhérents de notre association : conférence sur de nombreux sujets, quizz, moments de convivialité ont été au rendez-vous et l’évènement fut un véritable succès. L’édition 2025 est en cours de préparation ! Nous organisons également régulièrement des webinaires, le prochain aura lieu au mois de juin en collaboration avec l’Association française des internes d’Hépato-gastro-entérologie (AFIGHE).

Pourriez-vous nous en dire plus sur le partenariat entre l’Association des Praticiens Hospitaliers et Assimilés (APPA) et l’ANJMIR ? Comment ce partenariat bénéficie-t-il à vos membres et à la communauté médicale en général ?

L’APPA est un partenaire annuel très important pour l’ANJMIR car nous collaborons depuis maintenant plus de trois ans et l’APPA fut un des premiers soutiens de l’ANJMIR ! Nous partageons des valeurs communes notamment la volonté de vouloir améliorer la qualité de vie et la santé mentale de nos adhérents. Nos adhérents profitent donc d’une visibilité augmentée des actions de l’APPA sur ce sujet et notamment de la plateforme « Coup de blouse ».

« L’APPA est un partenaire annuel très important pour l’ANJMIR car nous collaborons depuis maintenant plus de trois ans et l’APPA fut un des premiers soutiens de l’ANJMIR ! Nous partageons des valeurs communes notamment la volonté de vouloir améliorer la qualité de vie et la santé mentale de nos adhérents ».

Quelle est la présence de l’ANJMIR sur les réseaux sociaux ? Comment utilisez-vous ces plateformes pour interagir avec vos membres et promouvoir vos activités ?

L’ANJMIR est présente sur diverses plateformes : Facebook, Instagram et X. Nous essayons d’être très actifs sur l’ensemble de ces plateformes afin de communiquer avec tous nos adhérents, mais également avec l’ensemble de la communauté médicale et paramédicale intéressée par nos activités. Les réseaux sociaux sont un de nos moyens privilégiés pour discuter avec nos adhérents !

Quels sont les principaux enjeux auxquels l’ANJMIR est confrontée, notamment en lien avec son partenariat avec l’APPA ? Comment travaillez-vous ensemble pour relever ces défis et renforcer la profession médicale ?

Comme discuté précédemment, l’ANJMIR et l’APPA partage la volonté de combattre les risques psychosociaux. Pour cela, l’ANJMIR a réalisé plusieurs enquêtes pour évaluer la situation des internes en MIR. De plus, nous avons réalisé un webinaire avec l’APPA sur ce sujet l’année dernière et nous partageons régulièrement l’ensemble des initiatives de l’APPA afin d’améliorer la qualité de vie des internes.

Comment les membres de l’ANJMIR peuvent-ils s’impliquer davantage dans les activités de l’association et contribuer à ses objectifs ?

Nous sommes constamment en train de chercher des membres pour rejoindre notre bureau afin de développer l’ensemble de nos activités. Le renouvellement du bureau de l’ANJMIR a lieu chaque année lors de notre assemblée générale en juin. Nous sommes actuellement en train d’essayer d’étoffer notre pôle qualité de vie afin de pouvoir assurer un de nos objectifs. N’hésitez pas à nous rejoindre !

Y a-t-il des projets ou des initiatives spécifiques que vous aimeriez partager avec notre public pour illustrer l’engagement de l’ANJMIR dans le domaine de la Médecine intensive – Réanimation et de la formation médicale ?

En plus, de l’organisation annuelle de journées jeunes MIR (JJMIRs) et celle pluriannuelle de webinaires, l’ANJMIR réalise également des infographies sur des articles fondateurs de notre pratique médicale en MIR à raison d’une infographie par mois, n’hésitez pas à rejoindre nos réseaux pour y avoir accès !

Comment les personnes intéressées peuvent-elles rejoindre ou soutenir l’ANJMIR ? Quels sont les avantages de devenir membre de votre association ?

Les personnes intéressées par l’ANJMIR peuvent nous contacter par mail à jeunesmir@gmail.com. Être membre de l’ANJMIR permet d’avoir accès à l’ensemble des événements organisés par l’ANJMIR ainsi que recevoir la newsletter mensuelle avec de nombreuses informations précieuses !

Enfin, quel message souhaiteriez-vous transmettre aux futurs professionnels de la santé et à ceux qui pourraient être intéressés par votre association et ses activités ?

L’ANJMIR reste disponible pour toutes les personnes intéressées par notre association et ses activités, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur l’ANJMIR ou sur la MIR en général !

Auteur/autrice : Gabriel Viry

Quelles sont les stratégies ou comportements que nous devons adopter face aux pathologies infectieuses qui risquent de ruiner nos journées et détériorer notre santé ?

« La santé est comme l’amitié, sa valeur est rarement reconnue avant qu’elle ne soit perdue » (Proverbe Chinois). Ce n’est pas pour rien que tout le monde court derrière sa santé en espérant rejoindre l’autre monde en bonne santé. En effet, « Mourir en bonne santé », c’est le vœu le plus cher de tout bon vivant bien portant (Pierre Dac).

Pour atteindre ce sommet de l’Art du bien vivre, quelques petits gestes apparaissent sinon indispensables, du moins nécessaires :

- Se protéger

- Surveiller son état de santé

- Rester, à tout moment, informé(e) sur les dangers qui nous guettent

Stratégie vaccinale de prévention des infections par le VRS chez l’adulte âgé de 60 ans et plus

Principales conclusions de la recommandation de la HAS, juillet 2024

La HAS recommande la vaccination saisonnière des sujets âgés de 75 ans et plus contre le VRS, afin de réduire le nombre d’infections aiguës des voies respiratoires basses liées au VRS. La HAS considère que le vaccin Arexvy et le vaccin Abrysvo peuvent être utilisés dans le cadre de cette recommandation. De plus, la HAS recommande la vaccination chez les sujets âgés de 65 ans et plus présentant des pathologies respiratoires chroniques (particulièrement BPCO) ou cardiaques (particulièrement insuffisance cardiaque) susceptibles de décompenser lors d’une infection à VRS.

Par ailleurs, la HAS rappelle l’importance de l’adoption des gestes barrières et de la vaccination contre la grippe et contre la Covid-19 comme mesures de prévention des infections respiratoires : cliquez ici

Un webinaire est disponible sur le sujet, accessible à ce lien

La prévention des maladies à transmission vectorielle

Les maladies à transmission vectorielle sont des maladies infectieuses transmises par des vecteurs, essentiellement insectes et acariens hématophages. Santé publique France participe à leur surveillance.

La Dengue

La dengue est une maladie infectieuse due à un arbovirus : le virus de la dengue. Ce virus est transmis par des moustiques du genre Aedes : Aedes aegypti et Aedes albopictus aussi appelé moustique tigre. Ce vecteur est installé dans 67 départements métropolitains.

Prévention individuelle

Elle repose sur la vaccination et surtout sur la protection contre la piqûre des moustiques Aedes.

La vaccination contre la dengue

- (Dengvaxia ®, sera retiré du marché fin 2024) utilisé dans la stratégie de lutte contre la dengue dans les départements français d’Outre-mer. Il peut, sous conditions, être proposé dans les territoires français d’Amérique

- Vaccin Qdenga® du laboratoire Takeda, pour la prévention de la dengue chez les personnes de plus de 4 ans.

Plus d’infos à ce lien

Les moyens de protection contre les piqûres de moustiques

Répulsifs en sprays ou crèmes, serpentins, diffuseurs électriques, vêtements longs, moustiquaires. Une protection particulièrement nécessaire la journée, les moustiques vecteurs Aedes piquant surtout la journée, essentiellement à l’extérieur des maisons, avec une activité plus importante en début de matinée et en fin de journée.

Prévention collective et lutte antivectorielle

Ils reposent non seulement sur la lutte antivectorielle (larvicide, adulticide), mais aussi sur la lutte communautaire (détruire La destruction des gîtes larvaires potentiels autour des habitations et se protéger contre les piqûres de moustique).

Cette prévention, collective et lutte antivectorielle, s’applique aussi contre le chikungunya et le zika.

Le chikungunya

Le chikungunya est une maladie virale transmise par des moustiques du genre Aedes, Aedes aegypti et Aedes albopictus (moustique tigre).

Une maladie classiquement de la zone intertropicale qui peut se transmettre aussi en zone tempérée (France métropolitaine métropole et Europe).

Pas de vaccin ou de traitement spécifique contre cette maladie.

Le Zika

Le Zika est une maladie virale transmise principalement par les moustiques mais aussi par voie sexuelle. Cette maladie induit un risque d’infections embryofoetales et de malformations congénitales en cas d’infection pendant la grossesse.

Pas de vaccin ou de traitement spécifique contre ce virus.

Les principaux messages de prévention à l’attention…

Des personnes qui se rendent dans une région à risques

- Consulter les conseils aux voyageurs sur le site du Haut Conseil de la santé publique (HCSP)

Des personnes atteintes de la dengue, du chikungunya ou du Zika

- Éviter la propagation de la transmission :

- Portez des vêtements amples et couvrants

- Appliquez des répulsifs cutanés

- Utilisez des ventilateurs

- Limitez vos déplacements

- D’autres moyens peuvent être utilisés : moustiquaires, diffuseurs électriques, serpentins en extérieur

- Informez-vous, par exemple avec cette infographie ou ce podcast

- Enfin, n’oubliez pas de signaler sans attendre chaque cas de ces infections à la plateforme régionale de veille et d’urgences sanitaires de l’ARS de votre région.

Restons vigilants face à la recrudescence de la coqueluche en Europe, appel à une vigilance renforcée en France

Selon les données actualisées de surveillance en 2022 et 2023, il y a une recrudescence de la coqueluche en France et en Europe depuis le début de l’année 2024.

Cette infection bactérienne due principalement à la bactérie Bordetella pertussis est très contagieuse, plus contagieuse que la varicelle et autant que la rougeole. Elle se transmet par voie aérienne, et en particulier au contact d’une personne malade présentant une toux.

La transmission se fait principalement au sein des familles ou en collectivités.

Les nourrissons trop jeunes pour être vaccinés (les moins de 2 mois) sont les plus touchés par les formes graves, les hospitalisations mais aussi les décès.

Les personnes à risque de formes graves de coqueluche sont, au-delà des nourrissons non protégés par la vaccination, les personnes souffrant d’une maladie respiratoire chronique (asthme, broncho-pneumopathies chroniques obstructives…), les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes. Il est ainsi rappelé que la vaccination est recommandée chez les personnes immunodéprimées, les professionnels de santé (y compris dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les personnes travaillant en contact étroit et répété avec les nourrissons âgés de moins de 6 mois, les étudiants des filières médicales et paramédicales, les professionnels de la petite enfance dont les assistants maternels, les personnes effectuant régulièrement du baby-sitting.

Prévention de la coqueluche

Pour protéger les personnes à risque de formes graves, il est important d’appliquer les mesures de prévention et de se vacciner et de faire vacciner son entourage pour avoir un schéma complet de vaccination.

- La vaccination : elle peut être réalisée à tout âge, elle est le seul moyen de protection contre la coqueluche

- Le traitement antibiotique : les personnes en contact direct avec le malade atteint de coqueluche, peuvent être protégées par la prise d’antibiotiques. Toutefois, la meilleure prévention reste la vaccination.

- Le port du masque : une barrière efficace.

Pour la coqueluche comme pour toute infection des voies respiratoires (rhume, maux de gorge, toux, fièvre), le port du masque est fortement recommandé, et particulièrement

- Pour les personnes présentant des symptômes d’une infection des voies respiratoires, quelle qu’en soit la cause.

- En présence de personnes fragiles, dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, dans les espaces clos et dans les transports en commun.

En effet, le port du masque constitue une protection individuelle vis-à-vis de l’infection et du risque de développer une forme grave, mais également une protection collective, permettant de réduire le risque de diffusion au sein de la population et d’infection des personnes à risque de formes graves.

Quelques ressources pour plus d’infos :

- Coqueluche – vaccination adultes (Santé Publique France) : cliquez ici

- Coqueluche – vaccination femmes enceintes (Santé Publique France : cliquez ici

- Eviter la transmission de la coqueluche (Ameli) : cliquez ici

Encéphalite à tiques en France

Le virus de l’encéphalite à tiques est transmis à l’humain par piqûre de tiques lors des activités professionnelles ou de loisirs, dans les zones boisées humides comme le camping, les randonnées, le ramassage de champignons… Plus rarement, la contamination peut se faire par consommation de lait cru ou de fromage au lait cru principalement de chèvre ou de brebis.

L’encéphalite à tique est une infection qui atteint le système nerveux central (cerveau et moelle épinière) dans une proportion importante des cas, et 40 % de ceux-ci cas peuvent présenter des séquelles neurologiques pendant plusieurs années.

Prévention et protection contre les piqûres de tiques

Petites par leur taille, les tiques sont difficiles à repérer. Lorsque l’on se promène en forêt, dans des prés ou lorsque l’on jardine, quelques conseils à suivre permettent de se protéger des piqûres

- Se couvrir, en portant des vêtements longs qui recouvrent les bras et les jambes, un chapeau et rentrer le bas du pantalon dans les chaussettes ;

- Rester sur les chemins et éviter les broussailles, les fougères et hautes herbes ;

- Utiliser des répulsifs cutanés.

En rentrant chez soi après une balade en forêt ou après avoir jardiné, il est conseillé de : - S’examiner et vérifier soigneusement l’ensemble de son corps ;

- En cas de piqûre, retirer le plus rapidement possible la ou les tiques avec un tire-tique ou à défaut une pince fine.

La vaccination contre l’encéphalite à tiques

La vaccination contre l’encéphalite à tiques est recommandée chez les voyageurs adultes et enfants exposés en pays très endémique. Pour en savoir plus : cliquez ici